♦♦ 機関誌『野外調査研究』第8号が刊行されました! ♦

6月30日、野外研の機関誌『野外調査研究』第8号が刊行されました。27人の執筆者から37編の投稿があり、本文201ページとなりました。内容は、活動報告10編、研究ノート2編、論説1編、記録4編、随想4編、本の紹介2編、野外研通信3編、コラム1編、会員のひろば4編等で構成されています。

今号では、「特集─金鑽神社と御嶽の鏡岩─」を組みました。本研究会では、昨年10月22日(日)に野外見学会─1「武蔵二宮 金鑽神社と断層鏡肌 御嶽の鏡岩を探索」を実施しました。金鑽神社には重要文化財の多宝塔があります。金鑽神社周辺では、かつて鉄を生産したとされるいくつかの遺跡が知られており、御嶽山頂付近には御嶽城跡があります。断層鏡肌については、御嶽の鏡岩のほかに、埼玉県内では若御子断層洞(秩父市)、龍ヶ谷の障子岩(越生町)も知られています。この機会に、金鑽神社や御嶽の鏡岩などについて調査・研究を行ってこられた方々へ投稿をお願いし、特集を組んでまとまった情報を読者に提供したいと考えました。

会員配布ですが、非会員でも購入可能です(1冊1,800円+送料370円)。詳しい内容や購入方法は刊行物のページをご覧ください。

♠♠令和6年度 野外研定期総会・記念講演 のお知らせ♠♠

野外調査研究会では、7月14日(日)に標記講演会を開催します。定期総会の記念講演ですが、総会終了後の講演会ですので、会員・非会員を問わず、どなたでもご参加いただけます。

講師は、埼玉県立博物館(現 埼玉県立歴史と民俗の博物館)、埼玉県立民俗文化センターを経て、現在、さいたま文学館の学芸員(主任専門員)。近著に千を超える民話を集約したという『埼玉の妖怪』(さきたま出版会:2023年)があります。本講演では、埼玉に出現した妖怪とそのゆかりの場所などについて語っていただきます。

☘☘☘☘ 令和5年度 野外見学会-3 「小石川植物園の自然と歴史を訪ねて」

の報告をUPしました。 ☘☘☘☘☘

⇒ 見学会・地域活動のページをご覧ください。

♠♠♠♠♠ 令和5年度 野外見学会-3 「小石川植物園の自然と歴史を訪ねて」の参加者を募集します!♠♠♠♠♠

「小石川植物園」は東京大学に附属する日本の近代植物学発祥の地です。広大な園内には、変化に富んだ地形を利用して多様な植物が配置され、長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物(ニュートンのリンゴの木、精子発見のイチョウなど)や建物・遺構(本館、柴田記念館、旧東京医学校本館、旧養生所の井戸など)を見ることができます。季節も快適なこの機会に参加されてはいかが?

♣♣令和5年度 野外研講座-3「画家・福沢一郎と『秩父山塊』」の報告をUPしました。♣♣

⇒ 講座・講演会のページをご覧ください。

♠♠♠♠令和5年度 野外研講座-3「画家・福沢一郎と 『秩父山塊』」開催のお知らせ♣♣♣♣

日本にはじめてシュルレアリスムを紹介した画家として知られる福沢一郎は、戦時中、秩父山地北部の山中地溝帯や神流川筋をスケッチしながら踏査し、モティーフとなった山や露頭のスケッチとともに、地質学的所見も記しました。そこには当時の最新の地質学的知見が散見されます。画集『秩父山塊』(1944年出版)を通じて、画家でありながら地質学の確かな眼も併せもっていた福沢一郎の人物像に迫ります!

♣♣♣♣「さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバル」と「浦和コミセンまつり」に野外研から出展・出店しました♣♣♣♣

⇒ 見学会・地域活動のページをご覧ください。

♠♠♠♠講演会「巨大ザメ“メガロドン”研究最前線!~県指定天然記念物のメガロドン化石からわかったこと~」が開催されます。参加者募集中!♠♠♠♠

────────────────────────

埼玉県立自然の博物館では、3月23日に、「巨大ザメ“メガロドン”研究最前線!~県指定天然記念物のメガロドン化石からわかったこと~」を開催します。当初は年間計画になかったイベントですが、今年、メガロドン歯群化石をすべて寄贈いただくこととなり、合わせて2023年に楯鱗化石の研究論文も発表されたことで、急遽開催する運びとなりました。

応募は自然の博物館HP(下記URL)または往復ハガキからお願いします。応募期間は3月12日までとなっておりますが、定員に達しない場合は延長します。 https://shizen.spec.ed.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3...

♣♣令和5年度 野外研講座-2「見沼通船堀」の報告をUPしました。♣♣

⇒ 講座・講演会のページをご覧ください。

♠♠♠♠♠令和5年度 野外研講座-1「剣聖 高野佐三郎」の報告をUPしました。♠♠♠♠♠

⇒ 講座・講演会のページをご覧ください。

♠♠♠♠令和5年度 野外研講座-2「見沼通船堀」開催 のお知らせ♣♣♣♣

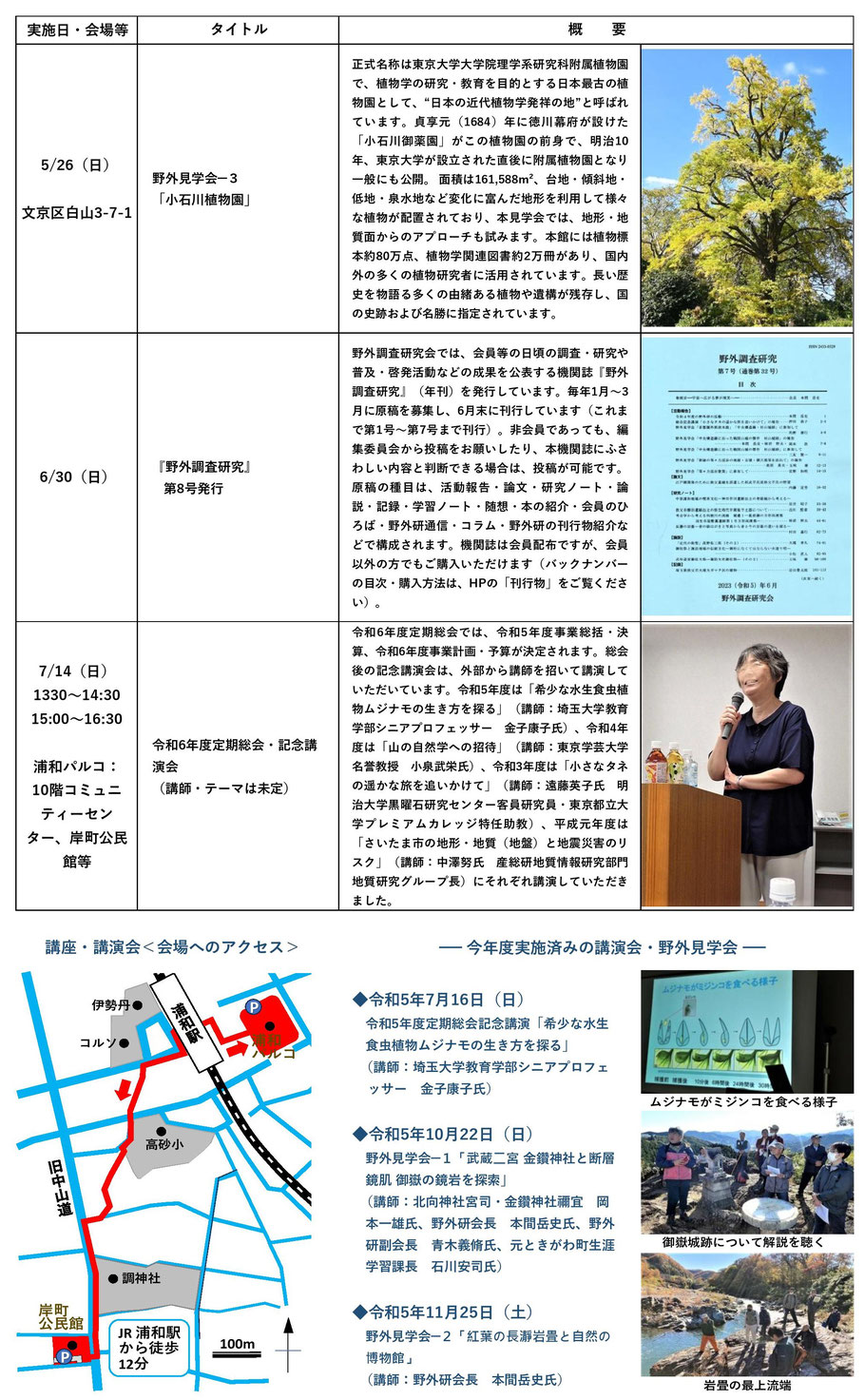

♠♠♠♠♠ 令和6(2024)年1月~7月の野外調査研究会主催によるイベントの予定です。会員はもとより非会員の方も歓迎しますので、ふるってご参加くださるようご案内いたします。♠♠♠♠♠

♠♠♠♠♠ 令和5年度 野外見学会-2 「紅葉の長瀞岩畳と自然の博物館」の報告をUPしました。♠♠♠♠♠

⇒ 見学会・地域活動のページをご覧ください。

❤❤❤ 令和5年度 野外見学会-1 「武蔵二宮 金鑽神社と断層鏡肌 御嶽の鏡岩を探索」の報告をUPしました。❤❤❤

⇒ 見学会・地域活動のページをご覧ください。

♠♠♠♠令和5年度 野外研講座-1「剣聖 高野佐三郎」開催のお知らせ♣♣♣♣

文久二年(1862)に秩父で誕生した剣道家「高野佐三郎」は「近代の剣聖」と称され、一時代を創り上げた傑出した人物でした。本講座では、小野派一刀流を修めた祖父のもと、秩父神社内の居宅での誕生から、山岡鉄舟との出会い、浦和進出、東京進出など、高野佐三郎が日本の剣道界に果たした偉大な功績を明らかにします。

♠♠♠♠令和5年度 野外見学会─2「紅葉の長瀞岩畳と 自然の博物館」の参加者募集!♣♣♣♣

「野外調査研究会」(野外研)主催による令和5年度 野外見学会─2「紅葉の長瀞岩畳と自然の博物館」が開催されます。“日本地質学発祥の地”といわれる秩父・長瀞地域の中核をなす長瀞岩畳で,様々な地質現象と渓谷美などを堪能していただきます.会員・非会員を問わず参加できますので,ふるってご参加くださるようご案内いたします。

♠♠♠♠令和5年度 野外見学会─1「武蔵二宮 金鑽神社 と断層鏡肌 御嶽の鏡岩を探索」の参加者募集!♣♣♣♣

野外研 令和5年度 野外見学会-1

「武蔵二宮 金鑽神社と断層鏡肌 御嶽の鏡岩を探索」

──────────────────

◆金鑽神社は武蔵国二宮(名神大社)に列せられた古社で、御嶽山(御室山)をご神体とします。このような古例を採るのは、官幣社・国幣社では金鑽神社・諏訪大社・大神神社の三つのみ。

◆御嶽山の中腹にある鏡岩は、国内最大規模の断層鏡肌で特別天然記念物に指定されています。

──────────────────

日時:2023(令和5)年10月22日(日)

雨天中止

1 集合場所・時間:高崎線 本庄駅南口9:00

2 解散 15:00頃 本庄駅またはJR八高線

丹荘駅

3 見学コース・日程

9:00本庄駅南口広場→9:32朝日バス神泉

総合支所行き→新宿バス停→重要文化財

金鑽神社多宝塔→金鑽神社(正式参拝)

(昼食・休憩)13:00 金鑽神社→御嶽の

鏡岩→奥宮(岩山山頂)→御嶽山・金鑚御嶽城跡(希望者)→大光普照寺→新宿バス停留所発14:37または

15:10→丹荘駅入口→本庄駅南口

4 講師 岡本一雄(北向神社宮司)・本間岳史(本会会長)・青木義脩(本会副会長)

5 申し込み 柿沼幹夫 メール arch0621@jcom.home.ne.jp 電話 090-2748-0185

6 資料代・保険料・参拝料 会員500円 非会員600円

*1 昼食持参

*2 御嶽山登頂は足下をしっかりと

♠♠♠♠まる博講座・講演会 のお知らせ♣♣♣♣

「NPO法人 秩父まるごと博物館」主催による「令和5年度 講座・講演会」が開催されます.秩父の自然・歴史・文化・産業などについて,各方面のエキスパートから紹介していただきます.ふるってご参加くださるようご案内いたします.

♦講演会「剣聖 高野佐三郎を語る」が開催されます!♦

高野佐三郎は、警視庁撃剣世話掛、東京高等師範学校教授などを歴任した昭和初期剣道界の第一人者です。小野派一刀流。山岡鉄舟に師事。当時の剣道界では中山博道と並ぶ最高権威者で、現代剣道の基礎を築いた人物です。「昭和の剣聖」といわれ、髙橋赳太郎、川崎善三郎とともに「警視庁の三郎三傑」と称されました。

講師の大保木輝雄氏は、『剣道その歴史と技法』、『武の素描──気を中心とした体験的武道論』などの著者で、日本武道学会会長。

高野佐三郎については、野外研の大滝孝久会員が『「近代の剣聖」高野佐三郎』を機関誌『野外調査研究』に連載中です。生い立ち・修行・明信館道場の建設・東京高等師範剣道科師範としての活躍などを記した「その1」(第6号)、渋沢栄一らの支援で修道学院誕生・長男泰正に嫁いだ高野キミの回想・泰正の留学などを記した「その2」(第7号)をご覧ください。

♠♠♠♠野外研会員による講演会 のお知らせ♣♣♣♣

「NPO法人 秩父まるごと博物館」主催による「令和5年度 ジオパーク講座」が開催されます.日本列島の形成史のなかで,秩父の地質を浮き彫りにする講演と,“日本地質学発祥の地”といわれる秩父を訪れた地質学の先達たちが,日本列島の地質研究のなかで果たした役割などについて紹介する講演の2本立てです.

☘☘☘☘☘7月16日(日)、令和5年度野外研定期総会・記念講演会「希少な水生食虫植物ムジナモの生き方を探る」が開かれました!☘☘☘☘☘

⇒ 講座・講演会の頁をご覧ください。

♦♦ 機関誌『野外調査研究』第7号が刊行されました! ♦

6月30日、野外研の機関誌『野外調査研究』第7号が刊行されました。25人の執筆者から30編の投稿があり、本文178ページとなりました。

内容は、活動報告7編、論文1編、研究ノート4編、論説3編、記録4編、随想1編、本の紹介4編、野外研通信1編、コラム2編、会員のひろば2編、野外研の刊行物紹介1編などで構成されています。

会員配布ですが、非会員でも購入可能です。詳しい内容や購入方法は刊行物のページをご覧ください。

♠♠♠♠♠野外研会員による講演会 のお知らせ ♣♣♣♣♣

元村上市学芸専門員の桑原猛氏と、秩父市在住野外研会員の内藤定芳氏による二題講演会です。

☘☘「‥遥かな縄文土器‥」井出政男 個展 のお知らせ ☘☘

「縄文人はいったいどこから粘土を採ってきて、土器を作り、煮炊きを行ったのか」を知るために、井出政男氏は、これまで20年近く、埼玉県を中心に野山を歩き、粘土の調査を続けている。

同氏は、採取した粘土を用いて土器を制作し、漏水・煮沸・耐久性など、どこの粘土が土器制作によりふさわしいかを検証する実験を行っている。

『野外調査研究』第4号に、岩殿丘陵および比企丘陵から採取した粘土を用いて土器を制作し、さまざまな実験を行って土器に適した粘土の追及を続けた結果を投稿されている。

今回は、比企丘陵および国営森林公園周辺から採取した粘土を用いて制作した土器を、自身が経営する「クラフト&ギャラリー 風画」で展示する。今後も、東松山市や寄居町方面での粘土採取を計画しているという。興味ある方は訪ねてみてはいかがだろうか。

♠♠令和5年度 野外研定期総会・記念講演 のお知らせ♠♠

野外調査研究会では、7月16日(日)に標記講演会を開催します。定期総会の記念講演ですが、総会終了後の講演会ですので、会員・非会員を問わず、どなたでもご参加いただけます。

講師は、現在、朝ドラで主人公が演じる牧野富太郎が発見したムジナモの研究者であり、先日NHKの「ダーウィンがきた」にも出演された金子康子先生(埼玉大学教育学部シニアプロフェッサー)です。ふるってご参加くださるようご案内いたします。

♠♠♠ラジオ番組「時空を旅する ちちぶタイムトラベラー」のお知らせ♠♠♠

「ちちぶエフエム」では、4月5日~6月28日の毎週水曜日の15:00~15:55に、「時空を旅する ちちぶタイムトラベラー」という番組を放送しています。6月14日(水)の放送には野外研の本間が出演し、「画家・福沢一郎と『秩父山塊』」をお話しします。

福沢一郎は、日本に初めてシュルレアリスムを紹介した画家です。戦時中、両神山、山中地溝帯、埼玉・群馬県境の神流川筋等をスケッチして歩き、昭和19年に、地質学的所見も添えた画集『秩父山塊』を発行しました。

「ちちぶエフエム」では、福沢一郎という人物とこの特異な画集についてご紹介します。

♠受信範囲は秩父地域ですが、公式アプリで全国どこでも聴くことが可能となります。防災と地域情報交流および難聴エリア解消を目的としたアプリで、インターネットを利用して音声や文字放送を受信できるようにしたものです(エフエムプラプラ:無料)。下記URLで検索してください。

https://fmplapla.com/chichibufm

❤PCは「ブラウザ版プレーヤー」ですぐ聴けます。スマホは「iOS版アプリ」か「Android版アプリ」のどちらかを選んでからアプリをダウンロードし、全国の放送局のなかから「ちちぶエフエム」を選べば、聴けるようになります。

♣♣♣「県の石」講演会 のお知らせ ♣♣♣

日本地質学会では、2018年の学会創立125周年を記念して、全国47都道府県の「県の石」を選定し、2016年5月10日(地質の日)に公表しました。関東では昨年より、神奈川県、茨城県で講演会が開催されました。今年は7月に埼玉県(県立自然の博物館)で開催され、現在参加者を募集中です。

以下、日本地質学会のHPより転載

♣令和4年度 野外見学会-3「等々力渓谷散策」のご案内

野外調査研究会では、5月9日(火)に野外見学会-3「等々力渓谷散策」を実施します。歴史と地質の両面から学べるテーマで新緑も楽しめます。多くの人々が訪れる人気の場所ですので、混雑を避けてGW明けの火曜日に実施することとしました。非会員の方も歓迎しますので、ふるってご参加くださるようご案内いたします。

<見どころ>

等々力渓谷は、武蔵野台地の南端を谷沢川が浸食してできた、延長約1kmの東京23区内唯一の渓谷です。「都会の中にこんな自然が?」と誰もが驚く鬱蒼とした樹木、川のせせらぎ、滝、野鳥のさえずり、湧水などが、訪れる人々の心身をリフレッシュしてくれます。

渓谷沿いには、武蔵野台地を特徴づける地層断面露頭があり、台地の基盤である上総層群の高津互層、その上に堆積している東京層、武蔵野礫層、東京軽石層、武蔵野ローム層、立川ローム層の重なり(層序)を観察することができます。

5世紀初頭に築かれた大型の帆立貝形古墳「野毛大塚古墳」(都史跡)、古墳時代終末期の横穴墓群のひとつ「等々力渓谷3号横穴」(都史跡)などの遺跡や、平安時代末に開かれた霊場「等々力不動尊」、「日本庭園・書院」などがあります。

実施日:令和5(2023)年5月9日(火)(雨天順延)

1 集合場所:東急大井町線 等々力駅出口(セブンイレブン前)

2 集合時刻:10:00 出発は10:15頃の予定

3 見学コース・日程:

等々力駅 ⇒ 野毛大塚古墳 ⇒ 日本庭園(芝生広場で昼食・休憩)⇒ 等々力渓谷に降り、下流の

矢川橋で対岸に渡り、地層断面を見学 ⇒ 等々力不動尊(休憩)⇒ 不動の滝 ⇒ 渓谷沿いの地層

⇒ 等々力渓谷3号横穴 ⇒ 等々力駅(解散14:30頃)

4 講師:細野 衛(東京自然史研究機構)・高原勇夫(本会顧問)

5 申込先:岡本 浩 メール:hiro64.okamoto@nifty.com 電話:090-2629-3596

6 参加費(資料代・保険料):会員200円、非会員300円

7 持参品:昼食(ゴミ箱がないので各自で処理してください)

※トイレは、野毛大塚古墳、日本庭園、等々力渓谷3号横穴の広場にあります。集合場所は高圧電線があるため、携帯電話が繋がりにくいようです。

♣♣♣ 令和4年度 ジオパーク講座-1 のお知らせ ♣♣♣

謹賀新年

本年もよろしくお願いいたします─令和5年1月

年末・年始はいかがお過ごしでしたでしょうか? 昨年は、オミクロン禍が依然としておさまらぬなか、野外研では野外見学会を中心に事業を行いました。今年こそ、感染拡大が縮小し、講座・講演会・展示・野外見学会などバランスよく実施できることを祈っています。

♣♣♣ 令和4年度 野外見学会-2 のお知らせ ♣♣♣

野外調査研究会では、11月13日(日)に野外見学会-2「中央構造線に沿った戦国山城の傑作 杉山城跡」を実施します。歴史と地質の両面から楽しめるテーマで、非会員の方も歓迎しますので、ふるってご参加くださるようご案内いたします。

杉山城は中世の築城理念を入念に再現し、急峻な尾根地形の高低差を巧みに利用したおよそ10の廓(くるわ)を配置した縄張りが見事で、「築城の教科書」「戦国期城郭の最高傑作のひとつ」といわれています。高度な築城技術と良好な保存状態は当時の政治・軍事の状況を良く示しており、平成20年に菅谷館跡・松山城跡・小倉城跡とともに「比企城館跡群」として国指定史跡に指定されています。

市野川の左岸側に北西-南東方向に直線的に連なる急崖は、その地形から、断層線崖であると考えられています。市野川をはさんで右岸側には三波川帯(外帯)の結晶片岩類が分布しているのに対し、左岸側の杉山城跡周辺からは領家帯(内帯)の花崗岩類や片麻岩類が発見されています。このことから、この断層地形をつくった断層は、内帯と外帯を分ける「中央構造線」であると推定されています。

♠♠♠令和4年度 野外見学会-1 のお知らせ♠♠♠

野外調査研究会では、9月24日(土)に野外見学会「首都圏外郭放水路を訪ね,中川低地の地下地質を見て現代の災害対策の手法を知る」を実施します。首都圏外郭放水路は、首都圏で水害を軽減することを目的とした治水施設。 春日部市の上金崎地から小渕にかけての延長約6.3km、国道16号直下約50m地点に設けられた世界最大級の地下放水路です。

いくつかの見学コースがありますが今回は、地下トンネルから流れてきた水勢を弱め、スムーズに流すための巨大プール(調圧水槽)を見学します。調圧水槽は、林立する柱と空間の巨大さから “地下神殿” とも呼ばれています。洪水や外郭放水路の機能と役割、川のことなど、楽しく学べる地底探検ミュージアム「龍Q館」も見学できます。会員同伴(もしくは紹介)であれば非会員の参加も可能です。この機会にぜひご参加くださるようご案内いたします。

♦♦ 機関誌『野外調査研究』第6号が刊行されました! ♦

オミクロン株が猛威をふるうなか、6月30日、野外研の機関誌『野外調査研究』第6号が刊行されました。22人の執筆者から35編の投稿があり、本文192ページとなりました。

今号はとくに「活動報告」が13編と充実し、主催者・講師・参加者3者それぞれの立場からの投稿があり、スナップ写真とあわせて当日の様子を良く伝えてくれます。

論文・研究ノート・論説・記録といった会員等の調査研究成果をまとめたものが11編あり、学術的に価値ある内容が掲載されています。

随想・本の紹介・野外研通信・コラムなども、興味深い報告や記事が投稿されています。会員配布ですが、非会員でも購入可能です。詳しい内容や購入方法は刊行物のページをご覧ください。

♠♠令和4年度 野外研定期総会・記念講演 のお知らせ♠♠

野外外調査研究会の活動につきましては、日頃、ご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。コロナ禍により講座等の実施が困難となるなか、野外見学会の充実や機関誌の発行等に向けて鋭意取り組んでおります。

さて、令和4年度定期総会・記念講演を下記により開催します。総会後の記念講演のテーマは、大変興味深い内容です。広さに余裕のある会場を確保しましたので、非会員の方でも聴講できます。ふるってご参加くださるようご案内いたします。

記

日時 令和4年7月10日(日)

会場 浦和駅東口 パルコ・コムナーレ10階(第14集会室)

◆定期総会 13:30~14:30

議事 第1号:令和3年度事業報告

第2号:令和3年度決算報告

第3号:令和3年度監査報告

第4号:役員改選(任期2年)

第5号:令和4年度事業計画

第6号:令和4年度予算案

◆記念講演 15:00~16:30

演題「小さなタネの遥かな旅を追いかけて」

講師:遠藤英子氏(明治大学黒曜石研究センター客員研究員、東京都立大学プレミアムカレッジ

特任助教)

講演のねらい:人類と植物の関係や農耕開始といった研究テーマに貢献している植物考古学とい

う分野があります。日本では30年ほど前に、土器に残されたタネの穴からそのタネを同定

するレプリカ法という有効な手法が開発されました。今回の講演では、このレプリカ法を

用いて小さなタネ、特に東アジアで栽培化されたキビのヨーロッパまでの遥かな旅を追お

うとした、演者の無謀な旅、20年ほど前に埼玉県志木市の発掘現場で始まった旅、につい

て紹介します。下の写真は、遠藤英子(2019)Archaeobotanist への道.野外調査研

究,第3号,p.118・119 より引用。

♠♠♠令和3年度 野外見学会-3 のお知らせ♠♠♠

野外調査研究会では、5月8日(日)に深谷断層(活断層)の断層地形とレトロ街並を訪ねる野外見学会を行います。午前中は活断層がつくる撓曲崖(とうきょくがい)と崖線下の湧泉、斜面の土地利用などを見学します。午後は中山道9番目の旧深谷宿と煉瓦の建物などレトロな街並みを散策し、地酒の試飲なども楽しみます。新型コロナ感染防止のため会員参加としますが、会員同伴(もしくは紹介)であれば非会員の参加も可能です。この機会にぜひご参加くださるようご案内いたします。

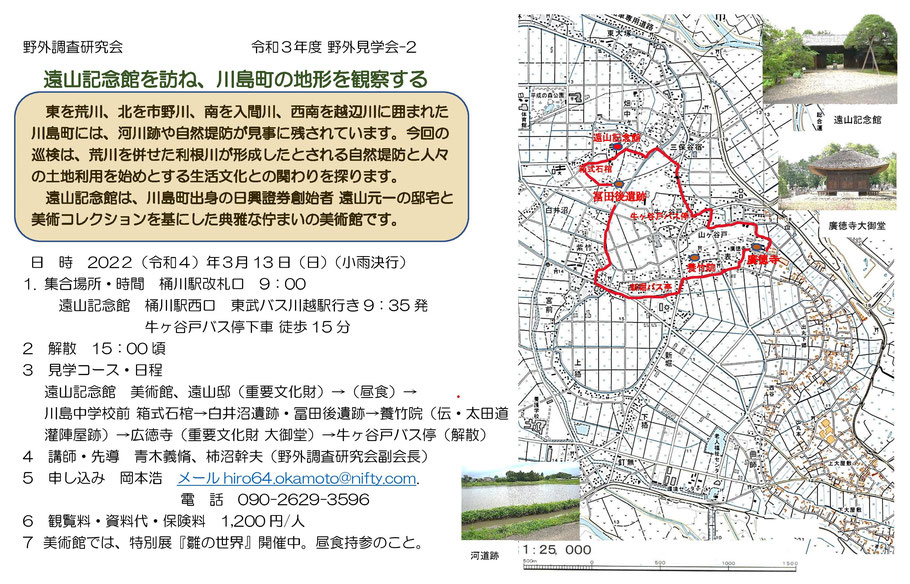

♠♠♠令和3年度 野外見学会-2 のお知らせ♠♠♠

野外調査研究会では、3月13日(日)に川島町の遠山記念館や広徳寺大御堂、自然堤防などを訪ねる「野外見学会-2」を行います。桶川駅西口から東武バスを利用します。新型コロナ感染防止のため会員参加としますが、会員同伴(もしくは紹介)であれば非会員の参加も可能です。この機会にぜひご参加くださるようご案内いたします。

♠♠♠「下里・青山板碑製作遺跡」関連講座 ─地質学からみた青石─ のご案内 ♠♠♠

埼玉県の小川町では、かつて町内で板碑を製作した遺跡が平成26年10月に「下里・青山板碑製作遺跡」として国の史跡に指定されました。本遺跡は、中世(鎌倉~戦国時代)の武蔵国における板碑の中心的な生産地であったと考えられ、板碑の生産と流通だけでなく、板碑に象徴される中世の精神文化を知る上でも重要とされています。その普及啓発事業のひとつとしてこれまで何回か講座が行われてきましたが、いずれも考古学・歴史学の立場からのお話でした。

今回の講師は「下里・青山板碑製作遺跡調査指導委員会」の委員のひとりで野外調査研究会会長の本間岳史氏です。専門が地質学ですので、板碑に用いられている青石(緑泥石片岩など)の地質学的・岩石学的な基本知識を整理し、青石の研究史や最近の三波川帯の研究成果なども紹介します。また、青石は板碑だけでなく、石器・古墳石室・庭園・石垣・墓石などさまざまな道具や建造物に古くから用いられてきました。小川町と長瀞町の青石産地に焦点をあてながら、青石の石材としての利用についても紹介します。

新型コロナもかなり落ち着いてきました。野外調査研究会では、11月21日(日)に紅葉の平林寺と野火止用水を訪ねる野外見学会を催します。元 新座市教育委員会の学芸員の案内で、詳しい解説を聴きながら紅葉がみごとな平林寺境内を散策します。午後の野火止用水等の見学はオプション参加となります。会員でない方も歓迎しますので、この機会にぜひご参加くださるようご案内いたします。

♣♣♣♣♣♣♣♣ 『夏炉冬扇』で

野外研見学会(春日部)を

紹介!♣♣♣♣♣♣♣♣

春日部市在住の香田寛美さんが、春日部地区浦高会のニュースレター『夏炉冬扇』で機関誌第5号を紹介して下さいました。

香田さん(浦和高校同窓会副会長・春日部地区浦高会会長)は昨年12月6日(日)の野外研主催の春日部の見学会に参加され、その時の感想を『野外調査研究』第5号にお寄せいただきました。

浦和高校同窓会のHPで見学会の案内を広報していただき、また香田さんの口コミにより、春日部地区浦高会の会員の皆さんが5名も参加されました。お礼申し上げます。

◆◆◆ジオパーク秩父の公式ガイドブック発売!◆◆◆

ジオパーク秩父の公式ガイドブック『秩父に息づく大地の記憶』がさきたま出版会から6月30日に発売となりました。編者は秩父まるごとジオパーク推進協議会。昨年7月1日に関係者向けに同協議会が発行した公式ガイドブックを一般販売向けに大幅にリライトしたものです。A5判オールカラー167頁(税込1,650円)、詳しい解説を助ける多数の写真や図がちりばめられています。

◆巻頭の「ジオパーク秩父へ ようこそ」では、<都心に直結した「地球の箱庭」秩父>、<「ジオパーク」

で解き明かす、大地・生態系・生活のつながり>、<ジオパーク秩父が目指す姿>が提示されています。

◆第1部の<秩父に刻まれた「大地の物語」>では、「日本地質学発祥の地」、「秩父の大地に眠る 太古の

海の物語」、「時代を超えた人々の聖地」、「大地の営みと共に生きる」の4つのジオストーリーが語ら

れ、秩父の3億年の地史が浮きぼりにされています。

◆第2部の<「秩父の大地」を巡る>では、秩父・横瀬、荒川・大滝、長瀞・皆野、吉田・小鹿野・両神の4

エリアに所在する34か所のジオサイト(地形・地質サイト)、文化・歴史サイト、生態サイト、眺望サイト

と13か所の拠点施設が、豊富な写真・図・マップにより詳しく紹介されています。

◆巻末には、「ジオパーク秩父」を楽しむモデルコース、用語解説を兼ねた索引と参考文献が加えられ、読者

の便が図られています。

本書は、大地(地形・地質など)と人々のくらし(歴史・文化・産業など)との関わりの視点から秩父地域(1市4町)を総合的に紹介。ジオパーク関係者のみならず、秩父の知的観光旅行を楽しみたいと欲する方々の要求を満たしてくれることでしょう。ぜひ一読をおすすめしたい1冊です。

<追悼> 野外調査研究会会長の𠮷川國男氏が、本年3月10日に桶川市でお亡くなりになりました(享年83歳)。同氏は昭和12年10月10日に埼玉県秩父市にお生まれになり、早稲田大学考古学研究室で直良信夫教授らの薫陶を受け、考古学・民俗学を中心に幅広い学問分野にわたって調査研究と普及に力を注がれ、文化財保護行政や博物館運営などにも力を尽されました。

当研究会の前身である旧NPO法人 野外調査研究所の創設者・理事長として、また野外調査研究会に移行してからは会長として長い間私たちを導き、多方面にわたりご活躍されてこられました。ここに故人を偲び哀悼の意を表します。偉大な指導者を失いましたが、当研究会では故人の遺志を受け継ぎ、今後も研究会の活動に力を注いでいく所存ですので、皆様のご指導・ご支援をお願いいたします。なお、当会の機関誌『野外調査研究』(第5号)で追悼特集を組む予定です。

◆◆◆ 「馬場小室山遺跡に学ぶ市民フォーラム」のルポ担当である蕨由美さんが、 ◆◆◆

◆◆◆ これまでの活動記録から𠮷川國男さんのフォトアルバムを作成されました。◆◆◆

…………………………………………………………………………………………………………

「馬場小室山遺跡に学ぶ市民フォーラム」と「山田湾まるごとスクール」には𠮷川國男さんも参加されていました。蕨さんによると、これらの取り組みを通じて𠮷川さんから多くのことを教えていただき、感動的で心豊かな思い出をたくさん残していただいたとのことです。その思い出から𠮷川さんの活躍の写真を選び、フォトアルバム「故 吉川國男先生を偲んで」(2010~2014年)を作成し、下記のHP「さわらび通信」にアップされました。ご遺族、友人、野外研会員の方々などにご覧いただきたいとのことですので、下記URLでご確認ください。

http://sawarabi.a.la9.jp/bannbaomuroyama/yosikawa.pdf

◆◆◆ 野外研(野外調査研究会の略称)のさまざまな活動シーンのご紹介 ◆◆◆

野外調査研究会のロゴマークについて

ロゴとは会の名称などを文字で表現したもので、マークとは会の特徴を絵柄で表現したものです。したがって、ロゴマーク=ロゴ+マークとなり、文字と絵柄を組み合わせたデザインとなります。デザインにあたっては、まず会則にうたわれている会の目的や活動(下記)を吟味しました。

「当研究会は、地域における自然や文化の調査・研究、情報の提供・啓発など、自然や文化についての理解を深めるための活動を推進し、会員相互の交流・親睦を図りながら、学術、文化の向上と環境改善に寄与することを目的とする。そのために本会は、野外における自然(地形・地質、水、植物、動物、気象など)や文化(歴史、考古、民俗、伝統文化など)の調査・研究および普及、野外調査の知識を養う研修旅行、体験学習、研究会などの開催、自然や文化に関する地域情報の収集・提供および広報・啓発および出版活動、機関誌「野外調査研究」の発刊などを行う」

さらに、次の2点についても留意しました。

①研究会のテーマを象徴し、会の旗印に使える

②それを見た人が研究会に参加したくなる

このような点を基本に、野外における地に足の着いた地道な調査研究や普及・啓発活動を推進・継続し、将来へ向けて確かな足跡を残すという意味をこめて、トレッキングシューズの足跡をデザインしました。

野外調査研究会は、15年の歴史をもつ「NPO法人 野外調査研究所」

を引き継ぎ、2016年6月に設立された市民団体である。